Par Pierre Grange

De septembre 88 à juillet 89 j’ai la chance de voler simultanément sur 2 machines de légende : le Mirage III et le Concorde. Je suis, à cette époque, à l’école des personnels navigants d’essai (EPNER) à Istres. Je dépends alors du CEV (Centre d’Essais en Vol). La rentrée des classes a eu lieu le 12 septembre et dès le 14 octobre, je m’installe en place avant du Mirage IIIB de l’école pour un premier vol d’instruction ; il y en aura 3, ce qui, dans le domaine des essais en vol, est beaucoup. Le 26 octobre, je suis lâché. Un stagiaire ingénieur navigant occupe la place arrière. Nous faisons un vol d’une heure, Mach 1.4. Durant 10 mois, au hasard du programme, je retrouve régulièrement cet avion pour étudier l’aérodynamique supersonique ou simplement pour un vol d’entraînement : navigation basse altitude terminée par un peu de voltige à la verticale d’Arles.

Durant ces 10 mois de travail intense, je dois effectuer un vol mensuel sur Concorde, c’est le contrat, sinon comme on me l’a dit simplement : « tu perds ton ancienneté ! ». Comme les cours se terminent à Istres le vendredi après-midi et qu’ils reprennent le lundi matin à 8h30, il m’est impossible de caser la rotation New-York habituelle qui arrive à Roissy à 22h30 le dimanche soir. En accord avec Raymond Machavoine, le chef de la Division de Vol, je suis autorisé à effectuer un aller-retour New-York dans la journée. Je programme donc un samedi par mois pour me replonger dans l’ambiance Air France et Concorde en particulier. A l’arrivée à Kennedy, je quitte l’équipage de l’aller, l’escale m’autorise l’accès au salon « Première » ce qui me permet d’être frais et dispo pour accueillir l’équipage retour avec lequel je rentre sur Paris.

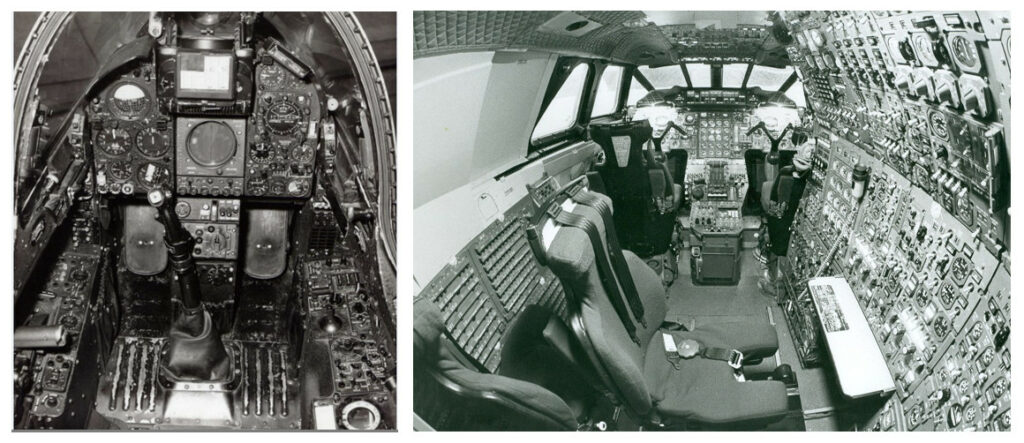

Cockpits Mirage IIIB et Concorde, le noir et blanc des années 70

Cette routine est tout à fait passionnante sur le plan technique. Durant la semaine, nous étudions les particularités du vol supersonique, je les expérimente sur Mirage puis, à l’occasion de mon escapade mensuelle, je réalise la merveille qu’est Concorde en termes de qualité de pilotage, d’économie du vol supersonique et de confort. Je vais donc oser un comparatif qui restera assez superficiel car les missions de ces deux avions ne sont pas comparables et que je ne suis pas pilote de chasse.

Commençons par le commencement : la tenue de vol et l’installation à bord. Pour Concorde, on est habillé comme tout pilote civil, à la différence près qu’on n’a pas besoin de petite laine, il fait toujours chaud dans un avion supersonique. A l’entrée dans l’avion, on ne va pas directement au poste. On laisse au vestiaire, situé près du galley avant, tout ce qui est superflu : gabardine, casquette, veste et gilet puis on sort de sa sacoche de vol les quelques documents que l’on peut caser à côté de son siège et qui font, au maximum, l’équivalent de 2 classeurs 21/27. On range dans un casier du galley avant la dite sacoche puis, en chemisette, on peut essayer d’accéder à son siège en contournant le mécanicien navigant, très occupé à cet instant. On vise la grosse poignée blanche à laquelle on se suspend avant de retomber à sa place. Les classeurs en place à droite, la planche de vol à côté. On est prêt.

Pour voler sur Mirage on commence par se changer complètement dans un vestiaire ; dès le début, on sent que ça va être sportif ! Sous-vêtements ignifuges à manches longues, tenue de vol (orange aux essais en vol), bottines à semelle épaisse (éjection), combinaison anti-g et mae west. Tous les documents, cartes, check-lists, programme d’essais ainsi que les crayons et stylos doivent pouvoir être contenus dans les poches de la combinaison situées au niveau des bras et des jambes et facilement maniables avec les gants dont le port est obligatoire. En vol, rien ne doit pouvoir tomber sur le plancher de la cabine car irrécupérable sauf à mettre l’avion sur le dos et reprendre l’objet fautif échoué sur la verrière, ce qui arrive parfois. On quitte le vestiaire, situé à quelques centaines de mètres de l’appareil, avec le casque sous le bras. Avec la combinaison anti-g, la démarche donne un air très « macho ». Après avoir fait le point avec le mécanicien en charge de l’avion (au CEV chaque avion a « son » mécanicien) on fait le tour de la machine, puis on monte l’échelle et on se glisse dans l’étroit cockpit. S’asseoir est, en soi, une véritable procédure : le siège éjectable, à lui tout seul, nécessite une qualification. Il s’agit de connaître son domaine d’utilisation en vitesse et hauteur et il faut savoir se « brêler ». Cela se fait à deux : un mécanicien juché sur l’échelle d’accès surveille votre installation, vous passe les sangles et s’assure que vous bouclez correctement et dans le bon ordre chaque bretelle ; lorsque c’est terminé et que vous ne faites plus qu’un avec l’avion, il raccorde pneumatiquement la combinaison anti-g, enlève les cinq goupilles de sécurité qu’il vous présente avant de les placer dans une pochette sur le côté du siège puis il redescend et retire l’échelle. S’il vous fallait alors quitter l’avion, vous ne touchez à rien avant qu’il n’ait remis en place les goupilles, c’est d’ailleurs ce que vous ferez au retour du vol. Une fois assis et attaché, vous mettez en place votre ensemble casque masque à oxygène et, au moyen de l’interphone, vous prenez des nouvelles de votre collègue de l’arrière. Quand il a fini de s’installer, vous actionnez la commande de la lourde verrière (attention les doigts), et … vous êtes prêt !

Concorde vit au rythme des check-lists et cela commence une trentaine de minutes avant la mise en route par la « Vérification Poste », une litanie au cours de laquelle, chaque membre de l’équipage technique assure que, de son côté, l’avion est parfaitement configuré pour le vol. La mise en route est assez complexe et entièrement manuelle. C’est un jeu qui se pratique à trois : le mécanicien gère la séquence de démarrage, le pilote en fonction actionne le robinet haute pression carburant, le troisième surveille. Le démarreur est pneumatique et c’est un groupe sol qui va fournir l’énergie pneumatique nécessaire. Au nombre de tours N2 suffisant, le pilote envoie le carburant et suit la montée de température, se tenant prêt à interrompre la séquence en cas d’élévation trop rapide. Parfois il faut faire un débalourdage, ou « debow » en anglais (*). Dans ce cas, le moteur se stabilise durant une minute à un ralenti intermédiaire ce qui permet une mise en température homogène des deux ensembles tournants. Pour ne pas perdre de temps, lorsque la procédure de débalourdage était nécessaire, on mettait à profit la minute de debow d’un moteur pour débuter le démarrage du moteur suivant ce qui nous faisait revenir ensuite sur le premier moteur et ainsi de suite. Un bel exercice en équipage qui nous prenait quand même pas mal de temps, le tout en concertation avec le mécanicien sol en relation interphone avec le commandant. Tout cela se termine par une check-list « avant roulage ».

(*) Concorde pratique un langage très varié pour deux raisons :

– L’avion, on le sait, est franco-anglais donc les deux langages cohabitent et souvent l’expression anglaise a plus de sens que la française. Ainsi « débalourdage » et « debow ». Débalourdage est la constatation qu’il y a un balourd dans le moteur ; en chauffant, il va disparaître. En revanche « debow » explique bien le phénomène : bow signifie arc en anglais, l’axe moteur est arqué au repos tant que le moteur n’est pas complètement refroidi ; debow signifie donc « désarquer » les axes en faisant fonctionner le moteur une minute à un ralenti intermédiaire.

– En sept années de développement, les équipes d’essais ont parfois adopté des appellations non conventionnelles qui font partie de la forte tradition orale de ce programme. Et comme, pour Concorde, les équipages Air France ont été formés par les équipages d’essais, ils ont adopté leur langage. Un des exemples les plus drôles : « les dents de la vieille », un raccourci saisissant pour parler de la rangée d’interrupteurs blancs actionnant les systèmes d’autostabilisation sur les 3 axes

Même à 185 tonnes, la masse maximale couramment pratiquée au décollage vers New-York, l’avion « cavale ». Il faut donc freiner à bon escient ; on laisse accélérer et on ne freine qu’avant un virage ou en atteignant 20 nœuds. Dans les deux cas, on ralentit l’avion à 10 nœuds puis on le laisse réaccélérer. Le mécanicien suit l’élévation inévitable des températures frein et annonce toute dissymétrie : « attention, t’es chaud à gauche ! » ; un seul objectif, ne pas déclencher l’alarme 150°C qui interdit le décollage.

Sur Mirage, tout va plus vite. La prévol est effectuée en passant en revue l’étroit cockpit de gauche à droite et en vérifiant la position de chaque interrupteur ou indicateur. Pour la mise en route, le démarreur est pneumatique et le groupe à air prend la forme d’une bouteille haute pression. Au moment du démarrage, l’admission de l’air provoque ce fort sifflement, un bruit habituel sur les aéroports dans les années 70 ; le réacteur ATAR 09B démarre très rapidement. Après stabilisation des paramètres, débranchement des groupes électriques et pneumatiques, c’est l’essai des commandes et des stabilisateurs en visuel du mécanicien de piste. Pour l’autostab de lacet, le mécanicien sol se place près de la tuyère et secoue latéralement l’avion, le pilote vérifie que la gouverne de direction tente de contrer ce mouvement de lacet.

Pour rouler un Mirage, il faut mettre des gaz et le contrôle de direction se fait en freinant à gauche ou à droite. D’habitude le roulage est court, il y a généralement peu de trafic mais Istres est une base stratégique et, parfois, un décollage en alerte ou des exercices militaires font qu’il nous faut attendre. En hiver et au printemps, tant que la température de la mer est à moins de 15°C nous devons porter une lourde et très étanche combinaison caoutchoutée dans l’éventualité d’une éjection sur l’eau. Dans ces conditions, au printemps, sous le vaillant soleil de Provence, la minute d’attente dans l’étroit cockpit du IIIB, si peu ventilé, tourne vite à l’angoisse tant l’élévation de température est rapide.

Il faut s’appliquer pour afficher la pleine poussée sur un Mirage III. Freins serrés, manette plein gaz, les tours augmentent et atteignent rapidement les 8400 tours par minute mais il faut surveiller l’augmentation lente de la température devant turbine et attendre qu’elle se stabilise aux environs de 680°C. Alors simultanément, on lâche les freins et on « casse » la manette des gaz, c’est-à-dire qu’on tourne la manette d’un quart de tour vers la gauche, ce qui commande la postcombustion. On surveille son allumage, à la variation des paramètres puis à l’allumage de la lampe PC (on est alors en PC mini). Sans tarder, on pousse alors à fond la manette vers la pleine charge PC. A partir de cet instant tout va très vite. Aux environs de 100 nœuds, on prend une assiette de 8° et on attend (pas très longtemps) que l’avion décolle tout seul. Il faut rapidement rentrer le train pour ne pas « empétarder », comme disait un des instructeurs, la vitesse limite de fonctionnement du train 240 nœuds (430 km/h). Ensuite lorsque le train est rentré verrouillé, on coupe la PC et tout reprend un rythme plus contrôlable même si la bête reste agressive. En circulation essais réception, on dispose d’un contrôleur dédié. On a étudié avec lui l’ordre d’essais que le stagiaire ingénieur, assis en place arrière, a sous les yeux durant le vol afin de guider les actions du pilote. En un mot, on n’est pas tout seul. Un vol classique sur Mirage III à l’EPNER consiste à étudier les phénomènes supersoniques donc cap vers la région de Perpignan pour s’aligner dans le couloir réservé au vol supersonique.

Alignement avant décollage

Dans un Concorde qui approche de la piste de décollage, l’ambiance est calme. La cabine est prête. La porte du cockpit est grande ouverte, on est dans les années 80, il n’y a plus aucun bruit derrière nous et plus rien ne bouge. Les galleys sont rangés et chaque PNC est assis à son poste. Si, assis en place pilote, on se penche pour regarder vers l’arrière, on voit la longue et étroite allée qui descend vers le galley arrière et par ci par là, un visage tourné vers nous, quelqu’un qui sent qu’il va se passer quelque chose ! C’est le calme avant la tempête. Jusqu’à présent les manettes de gaz n’ont pas quitté la position ralenti sol ; un super ralenti conçu pour réduire la poussée résiduelle. Le mécanicien navigant n’enclenche le niveau normal de ralenti que lorsqu’on pénètre sur la piste. Bien évidemment l’inévitable check-list « avant décollage » a été effectuée. Le pilote « descend les pieds » c’est-à-dire qu’il les retire du haut des pédales, là où l’on actionne les freins, car la mise en poussée doit se faire nécessairement en « rolling » c’est-à-dire sans freinage volontaire ou involontaire. Quatre petites lampes blanches et très brillantes, nous disent que les postcombustions sont armées.

La mise en poussée sur Concorde, c’est tout simple : il suffit de prendre les 4 manettes et de les faire claquer sur les butées avant. On a alors l’impression d’avoir réveillé une bête sauvage. Le bruit remplit l’espace, il change de tonalité au fur et à mesure que les séquences automatiques s’enchaînent. Elles régulent le plein régime sur les moteurs 1,2 et 3, l’allumage et la régulation PC sur les 4, puis le plein régime sur le moteur 4. Le mécanicien suit précisément la montée des paramètres sur les quatre colonnes d’instruments qu’il a devant lui. Il est prêt à changer de calculateur moteur si un moteur traîne ou si une réchauffe ne s’allume pas. Depuis les places pilotes, on ressent instantanément si la mise en poussée se déroule bien : l’avion file droit. Du coin de l’œil, on suit les battements de tuyères qui témoignent de l’allumage PC. A 100 nœuds tout doit être stabilisé. L’annonce 100 nœuds est criée ; le mécanicien répond « 4 vertes » ; c’est bon, c’est bien parti. Une étrange odeur emplit la cabine, elle rappelle l’odeur du pain d’épice, peut-être quelques gouttes d’hydraulique en aérosol. Au poste on est en trampoline, la « sous-cutale » (ou sangle de g négatifs) nous empêche de nous taper la tête au plafond. La vitesse de décision est passé « V1 ! On continue ! ». Le pilote retire sa main des manettes, et attend la vitesse de rotation. A 200 nœuds il faut tirer franchement et cabrer vers 14°. « Le train sur rentré ! ». Au cockpit, le bruit aérodynamique est important. La visière se tortille devant nous. A 150 mètres de hauteur, les postcombustions sont coupées et la visière est relevée. Au moment où, avec un bruit sec, elle se plaque sur le fuselage, le bruit s’estompe et le calme revient, même si la vitesse sur trajectoire est importante : 280 nœuds soit 500 km/h et que le taux de montée important, sans parler des procédures antibruit à CDG ou à JFK qui demandent une attention soutenue.

La montée initiale s’arrête à 28 mille pieds à Evreux pour un court palier subsonique à Mach 0.95 ; c’est le seul moment, entre Paris et Long Island, où les moteurs abandonnent le plein gaz. Dès que possible, manettes plein avant, postcombustions enclenchées, Concorde accélère et se remet en montée timide tout en passant le fameux mur du son. Modeste au début, l’accélération est continue et régulière. Grâce au transfert du centre de gravité, les élevons restent dans le prolongement de l’aile. A Mach 1.70, les réchauffes sont coupées et on débute la croisière supersonique ascendante. Le calme s’installe pour de bon. Les moteurs sont plein gaz « sec » (c’est-à-dire sans postcombustion) et au fil du délestage qui est de l’ordre de 25 tonnes à l’heure, on va poursuivre la montée et l’accélération. Mach 2 sera atteint en même temps que 50.000 pieds. On va rester plein gaz jusqu’à la descente par le travers de Long Island, 2h30 plus tard.

En Mirage III, l’accélération supersonique se fait en palier à 30 mille pieds. Le moteur est placé plein gaz, paramètres stabilisés la poignée est « cassée » puis la pleine PC affichée. L’accélération n’est pas spectaculaire mais l’avion passe en supersonique. Dans les entrées d’air, les souris avancent doucement au fur et à mesure de l’accélération ; on surveille du coin de l’œil leur mouvement en étant prêt à les manœuvrer manuellement. Il n’y a pas de transfert de carburant donc il faut progressivement tirer sur le manche pour braquer les élevons à cabrer de manière à maintenir l’équilibre. La trainée augmente en conséquence. La vocation supersonique du Mirage III est liée à la mission d’interception, il faut donc aller vite et haut mais pas longtemps ; on peut se permettre d’avoir une aérodynamique peu optimisée pour le vol en haut supersonique. C’est un avion qui reste généralement dans la zone transsonique donc il bénéficie de la loi des aires c’est-à-dire que, même si cela ne saute pas aux yeux, il a une taille de guêpe.

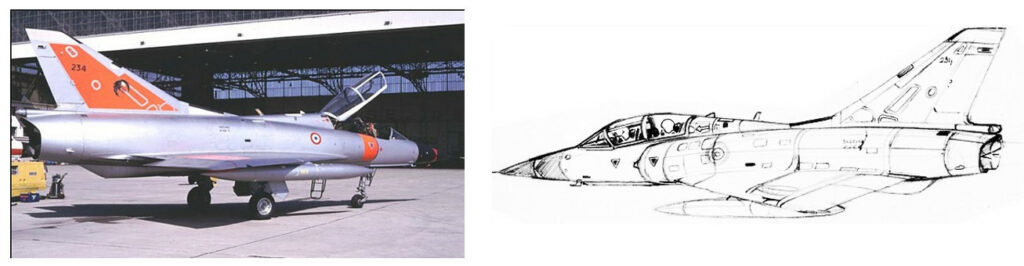

Sur le parking d’Istres, le IIIB N°234 de l’EPNER, équipés de ses deux bidons de 500 litres aptes au vol supersonique. A droite, une vue d’artiste du IIIB N°234 mettant en valeur sa taille de guêpe.

Ce qui impressionne c’est le débit carburant qui s’accélère. Les nourrices se vident à toute allure et les pompes de transfert peinent à maintenir les niveaux. En accélérant vers l’est, on se rapproche d’Istres donc on ne s’inquiète pas. Pour maintenir la vitesse supersonique, il faut la pleine PC. Au-delà de Mach 1.4, il est interdit de réduire le moteur sinon on déforme la cellule par gonflement, le Mirage III n’étant pas équipé de portes de décharge. Pour décélérer il suffit donc de couper la PC, et, tout en laissant le moteur plein gaz, de faire quelques évolutions serrées pour rapidement rejoindre le monde du subsonique. Il faut faire attention à ne pas passer Mach 1 en décélération et forte inclinaison car du fait du brusque retour d’efficacité des gouvernes, on peut multiplier par 4 le facteur de charge et passer instantanément de 2 à 8.

A l’occasion d’une thèse ingénieur de fin d’année, dont le thème était la conception d’un instrument optimisant le guidage en vitesse, j’ai dû faire six vols Mirage dont les 2 derniers consistaient à aller le plus rapidement possible du lâcher des freins à 45 mille pieds et Mach 1.4. Cela prenait environ … 7 minutes ce qui en dit long sur les performances de cet appareil conçu dans les années 50.

Au retour vers la base, pas de longue finale, les avions d’armes se présentent au « break ». Cela consiste à se présenter à la verticale de la piste d’atterrissage et à partir dans un virage serré et continu jusqu’à l’atterrissage. A cette occasion, comme les copains regardent, chacun veille à montrer son habileté manœuvrière. Pour le Mirage III, c’est 380 nœuds à la verticale (700 km/h), sortie du train à 240 nœuds puis dernier virage 200 nœuds pas moins, 190 nœuds en courte finale pas moins. Pour le contrôle de la vitesse, pas d’automanette mais un dispositif inspiré de l’Aéronavale : « l’adhémar » qui par un jeu de lumières placées sur le bandeau dans le champ de vision du pilote donne très précisément l’angle d’incidence ; ça va du vert au rouge en passant par l’ambre.

Les trois couleurs de l’Adhémar

En finale, le nez est très cabré et ne se baisse pas donc c’est simple : il faut avoir les limites latérales de piste de chaque côté du nez, l’adhémar allumé vert et ambre et un plan d’approche stable ; c’est d’ailleurs le mot d’ordre : il faut être stable en finale pour éviter tout dommage à la tuyère. La réelle difficulté vient des quelques secondes qui s’écoulent entre l’instant où l’on pousse la manette de gaz et le moment où la poussée arrive. Comme, à l’inverse, toute action à cabrer sur le manche se traduit par une chute de vitesse instantanée, la stabilité en plan et en vitesse demande d’être très concentré d’autant plus que l’arrivée au break impose un virage continu. Une fois posé, on ne freine pas tout de suite, les freins n’y résisteraient pas ; en utilisation opérationnelle on sort le parachute de queue mais à Istres, avec plus de 4 km de piste, c’est inutile ; on reste cabré pour décélérer aérodynamiquement puis on freine à la fin.

Avant d’être lâché sur un IIIB, plusieurs procédures doivent être restituées en vol dont la plus spectaculaire qui se nomme ACTC. L’Atterrissage Configuration Turbine Coupée permet de simuler un atterrissage en cas de panne moteur. On se présente à 15 mille pieds à la verticale de la piste, moteur réduit à 7000 tours en ayant sorti un peu d’aérofrein pour restituer la pente sans moteur. On s’éloigne et on sort le train puis, en virage continu à une vitesse maintenue entre 240 et 250 nœuds, on revient se poser sur la piste. Les points de contrôle sont : 10 mille pieds vent arrière, 5 mille pieds étape de base. A 3000 pieds, c’est le moment de vérité. Si on se juge bas, c’est qu’on est beaucoup trop bas, l’exercice est loupé et en cas de panne réelle de moteur, il faut s’éjecter sans tarder vu l’effarant taux de descente. Si tout va bien, on se présente en finale avec un plan de navette spatiale et une vitesse assez forte pour pouvoir casser la pente et se poser en douceur …

Pour Concorde, la descente c’est la douceur même. Après plus de 3 heures de vol avec les manettes au tableau et une vitesse indiquée collée à la VMO/MMO, on se met en palier et on réduit doucement les moteurs. On garde quand même des tours pour pouvoir alimenter le conditionnement d’air car il fait chaud dans la cabine. Dans les ailes, le carburant dépasse les 50°C, il ne peut plus donner beaucoup de frigories. Rien n’empêche néanmoins de réduire complètement les moteurs, c’est d’ailleurs ce que l’on ferait en descente d’urgence car, à la différence du Mirage, il y a des portes de décharge qui permettent de soulager la pression dans les entrées d’air. On aurait un peu plus chaud, c’est tout. Au cours de la descente normale, on quitte donc en douceur les hautes vitesses pour venir se placer à 380 nœuds de vitesse indiquée, en plein milieu du domaine de vol ; on maintiendra cette vitesse jusque dans les basses couches. Comme sur le Mirage, on sentira passer Mach 1, l’avion arrêtant de trainer son tapis de bang ; c’est comme si on larguait un parachute frein.

Durant l’approche, en dessous de 250 nœuds, le nez est baissé et la visière recommence à gigoter devant nous. La vitesse d’approche est bien plus faible que celle du Mirage III : de l’ordre de 160 nœuds pour un avion 10 fois plus lourd. La visibilité sur l’avant est excellente et ne permet aucune excuse en cas d’atterrissage dur, ce qui arrive … Concorde demande 2400 mètres de piste minimum à l’atterrissage, comme le Mirage III, et la décélération se fait uniquement aux reverses et aux freins. Les reverses sont tellement efficaces qu’il faut veiller à bien tenir le manche au tableau sinon le nez se relève imparablement.

Concorde et Mirage III ne sont pas comparables. Ils ont été bâtis chacun pour des missions différentes : optimisation du vol en supersonique pour l’un, avion de chasse capable d’être rapidement supersonique afin d’intercepter un agresseur pour l’autre. Chacun dans son domaine a été une réussite technique ; ils témoignent aujourd’hui de l’audace et de la vitalité de l’industrie aéronautique française des années 60. Si j’ai tenté cette improbable comparaison c’est parce que j’ai souvent rencontré des anciens du Mirage III rêvant de voler sur Concorde et inversement ; je leur dédie ces quelques pages.

Pour terminer, une grande différence entre les deux avions c’est l’accueil du jeune lâcher. Sur Concorde lorsque l’on rentre de son premier New-York en pilote 100%, il y a un contrôle de caisse (voir « Les surprises d’un premier vol en ligne ») et chacun lève son verre à la santé de l’heureux pilote qui après 4 mois de stage vient de faire son premier vol tranquille. Sur Mirage III, c’est aussi un moment de fête au cours duquel l’impétrant a vite fait de se prendre une douche eau et farine, c’est plus viril mais tout aussi amical.

PG

« Contrôle de caisse » à CDG avec Gilbert Barbaroux et Gilbert Jacob.

Istres, 26 octobre 1988, « on » arrose le jeune lâché !